こんにちは。塾長です。

結婚して家族が増えた。

荷物をたくさん積まなければならない仕事に就いた。

大きい車が好きだ。

…などなど、大きい車を使うケースは人によって様々あると思いますが、気を付けなければならないのが「運転」ですね。

広い幹線道路なら問題なくても、道幅の狭い所に入り込んだら要注意です。

幹線道路と同じ感覚でいると、ガリッとやってしまいかねません。

そんな事にならないよう、今回は大きい車で狭い道を攻略するためのポイントを紹介します。

大きい車の運転極意は「車幅感覚」にあり

車を運転する上で一番の「基礎」となるのが、「車幅感覚」です。

基礎を習う教習所では、クランク(90度に曲がった道が組み合わさったコース)、S字カーブ、ブラインドエリア(見通しの悪いT字路などを再現した所)と、車幅感覚を身に着けるための練習をしつこいくらいに行います。

車幅と言っても、左右だけではありません。前後の感覚も含めての「車幅感覚」なのです。

当然、免許を取る前に備わっているわけではなく、車に乗らなければ一度身に付いたとしても薄れていくものです。

免許を取る前なら、教習所で練習しましょう。

免許を取ってから薄れてしまった人も、遅くはありません。練習することで薄まった感覚も取り戻す事は可能なんです。

「助手席側の見え方」を支配下におく

まず、車幅感覚の薄れてしまった人はどこをぶつけるか。

圧倒的に「助手席側」です。

つまり、運転席から離れている分、感覚が掴みづらいということになります。

逆を返せば、助手席側の感覚が確かなモノであれば、車幅感覚はほぼ掌握したと言ってもいいかもしれません。

「バックカメラ」は過信しない

最近の車にはカーナビが標準で付いているものや、中古車でも前オーナーがナビ付きのまま売りに出しているものが多くなっています。 (カーオーディオとは比べ物にならない位取り外しが面倒くさいため )

それに伴い、「バックカメラ」も付いてくるケースも多く、お得感があって良いのですが、ちょっと待った。

その「バックカメラ」、実は曲者になるリスクを隠し持っているのをご存じでしょうか。

バックカメラは、ギアをR(リバース)に入れると自動的に後方の様子をナビ画面に表示してくれる、とても使える便利なアイテムです。

しかし、いくら便利だからといって画面ばかりを見ていると、思わぬ接触事故になりかねません。

なぜならば、バックカメラの映し出す範囲は限られていて、「死角」の方が多いからです。

考え方としては、運転席からは直視できない「死角」を見るためのものとした方が安全な後退ができ、とっさのブレーキも間に合うことが多いでしょう。

「車幅感覚」の鍛え方

車幅感覚の重要性はご理解いただけたでしょうか。

次は、その車幅感覚を身に付ける、あるいは取り戻すにはどういった練習方法があるのかを解説していきます。

(あ、画像はイメージですのでツッコまないでくださいね。)

助手席側の鍛え方

まず職場の駐車場や交通量の少ない場所で、助手席側に壁のある所を探して普通に駐車します。(公道の場合は、ハザードランプの点灯をお忘れなく)その状態で助手席側の前方の視界を覚えます。目印があればベターですね。

次に車から降りて、助手席側のミラーと壁の間はどれくらいかを確認します。

「ペットボトル〇本分」などのザックリとした目安で構いません。

運転席に戻り、「幅寄せ」を試みます。

最初から一気に寄せるのではなく、「今見たスキマの半分位寄せる」感じで徐々に詰めていき、終わったら降りてスキマを確認、を繰り返します。

大体缶コーヒーが縦に1本分くらいに詰められれば良いでしょう。

スキマの詰めがうまくいったら、ハンドルを真っ直ぐに保ち、ゆっくり前進と後退を繰り返します。

ここで「助手席側の景色の動き方」を感覚的に身に付けます。

一日で習得しようとせず、継続して練習するのが上達の王道です。

前後方の鍛え方

次に、前後方向の感覚に移りますが、これには夜が最適です。

できれば私有地で、壁に向かってヘッドライトを点灯。そこからゆっくり前進して、自分が思う「ギリギリ」のところで停車し、降りて確認します。

意外とまだ余裕があったりしますが、本来それが正常です。

先の助手席側の感覚トレーニングと同様、現状の壁とのスキマをザックリ測ります。

運転席に戻り、スキマの半分を詰める感じでゆっくり前進して停車、降りて確認を繰り返します。

缶コーヒーが縦に1本分のスキマになったところで、運転席から助手席側の前方のライトの当たり方を覚えます。

曲がる時や車庫入れの時、「これ以上進んだらぶつかる」目安の一つになります。

後退も同様に、後退灯を頼りに「ギリギリ」と思うところで停車し、降りて確認を繰り返し、缶コーヒーが縦に1本のスキマになったところでルームミラーから、サイドミラーから、直接後ろを向いた状態での3タイプの見え方を覚えます。

もちろん、1日~2日でマスターできるものではありません。

根気強く続けることで、感覚が研ぎ澄まされていくのです。

ミラーの「見え方」に注意

駐車場の白線に合わせて停めたつもりが、降りてみたらけっこう斜めになっていたこと、ありませんか?

それは、バックミラーの「見え方」を素直に見てしまったためであることが多いと思われます。

サイドミラーの角度を少し下向きにしてみてください。

白線がタイヤに踏まれていませんか?

駐車スペースに侵入する最初は白線が見えていても、駐車が進むにつれて白線はミラーから隠れていきます。

そこでちょっと面倒ですが、 バ ックギアにする直前に助手席側のミラーの角度を少し下げると、白線の位置が把握し易くなります。

また、ミラーだけ、バックモニターだけ見ての駐車はリスキーなので、しっかり自分の目で確認した上でミラーやバックモニターを補助的に見るように習慣づけましょう。

狭い道の攻略ポイント

車幅感覚の鍛え方はご理解いただけたかと思います。

そのうえで狭い道の攻略に切り込んでいきましょう。

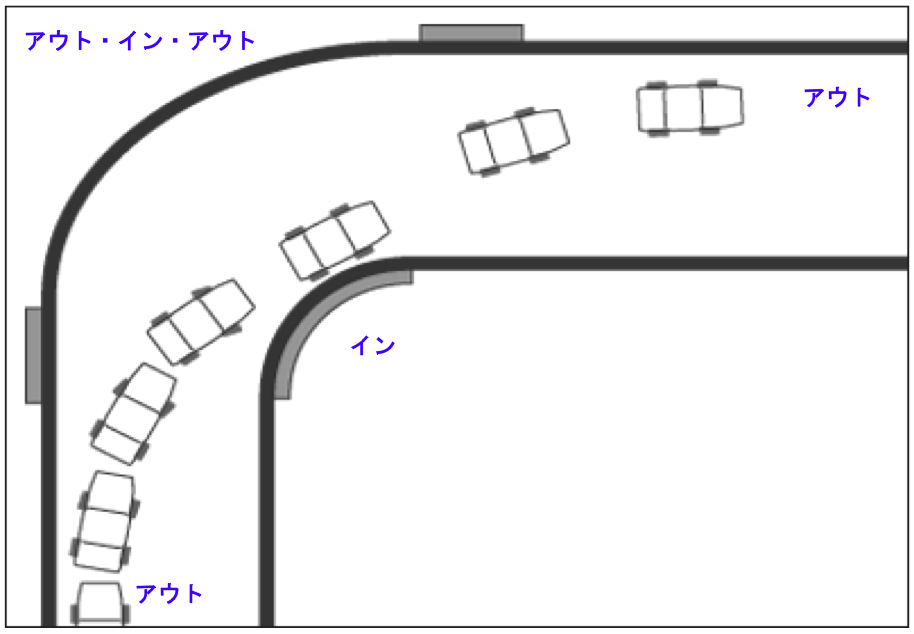

この図をご覧ください。

これは「アウト・イン・アウト走法」といって、サーキットで速くカーブを曲がるために編み出された走法です。

これを狭い道に置き換え、スピードをゆっくりにすることで、狭い道の攻略のカギとなります。

まず、曲がる前にカーブに対して反対側に車体を寄せます。

右カーブなら左側、左カーブなら右側といった感じです(これがサーキットで言う「アウト側」です)。

そこからゆっくり進んでいき、道が曲がり出したらハンドルを切り始め、徐々にカーブの方向(イン側)に寄せる感じで曲がっていきます。

カーブの一番キツイ角度を越えた辺りから、徐々にハンドルを戻していきます。

感覚的な目安としては、キツイ角度がドライバーを通過した位が該当するでしょう。

だいたい車体の真ん中辺りですね。

ここで、先ほどの「車幅感覚」が活きてくるわけです。

無理な場合もある

幅1ミリに寄せても通れないケースというのもあります。

そんな時は落ち着いて、ハザードランプを点灯させ、バックして戻るしかありません。ぶつかる所がないかを常に確認しながら、慎重に戻りましょう。

「車幅感覚」の習得は安全に繋がる

「感覚」と言ってはいますが、それは生まれ持ったものではなく、練習の積み重ねによって得られた「視覚的記録」だとも言えます。

助手席側前方をはじめ、正面、後ろ、各ミラーの見え方を統合して導き出される車の位置を乗っていながらにして把握する事を言います。

練習を続けていけば、感覚の精度は上がっていきますし、何より周囲の見え方が重要なため、見ようとする習慣が身に付きます。

自分の目で見る「クセ」が思わぬ危険を早い段階で察知できることにもなり得ます。

「運転が巧くなる車があればなぁ」

なんてことを言っている人もいますが、「そんな車はない」のが現状です。

車は飽く迄「道具」にすぎず、操る人間の技術が磨かれることで安全に走行が可能となるわけです。